お正月を過ぎますと、にわかに動き出すのが桃の節句の雛飾り探しです。

女の子が生まれますと、初めての節句のお祝いに「雛飾り」を用意して飾りつけ、祖父母なども集って初節句を祝いますね。

桃の節句のお祝いは「ひな祭り」として、日本の津々浦々に浸透している行事です。

今日はひな祭りについての由来や雛人形あれこれ、お祝いの食べ物などをお話しようと思います。

ひな祭りとは

雛祭り(ひなまつり Hinamaturi)は、日本の節句の行事で、3月3日に行われます。

「桃の節句」として女子の健やかな成長を祈るひな祭りは、古くから日本中に行き渡っている行事です。

なぜ桃の節句と言うのでしょう。

それは、旧暦の3月3日は、桃の花が咲く時期であるためです。

私が住まいをしている山梨県は桃作りが盛んですが、桜が終わるとすぐに桃の花が畠一面に咲き、桃源郷と称され、それは見事です。

その時期が旧暦の3月3日付近なんですね。

ひな人形を飾り、桜や橘、桃の花など木々の飾り、雛あられや菱餅などを供え、白酒やちらし寿司などを食べてお祝いします。

先に述べたように、旧暦の3月3日は、桃の花が咲く時期であるため花を愛でながら野外で行うこともあったようですが、今では新暦3月3日に室内で行うのが一般的です。

ひな祭りの由来や歴史

「雛祭り」はいつ頃から始まったのかは歴史的にははっきりとしていない様です。

古くは平安時代に遡ります。

平安時代の京都で既に平安貴族の子女の雅びな遊びが行われていたとする記録があるようです。

雛祭りは「ひなあそび」とも呼ばれ、子供の遊びとして始まりました。

京の貴族階級の子女が、天皇の住居である御所を模した御殿や飾り付けで遊んで健康と厄除を願ったのが、「上巳の節句」の始まりとされていて、それが桃の咲く季節だったので「桃の節句」とも呼ばれるようになったとか。

厄除けと聞きますと、「流し雛」を思い浮かべますが、今でも行う地方がありますね。

上巳の節句は穢れ祓い(けがればらい)の節句として、雛人形は「災厄よけ」の「守り雛」として祀られる様になったということです。

昔のことですから、赤ん坊や子供が病になったり、命を全うできないで亡くなるのは珍しくありませんでした。

子の健やかな成長を願う親は枕元には形代を置き、厄除けとしました。

形代(かたしろ)とは、人間の身代わりとされた人形などを言います。

上巳の節句には、この形代で体の調子の悪いところを撫でたり枕元に置き、けがれを形代に遷(うつ)し、それを川や海に流したのですね。

そんなことから、「1年の災いを春のひな流しで祓う」ということがひな祭りの起源とされています。

江戸時代になりますと、女子の「人形遊び」と「節句の儀式」が結びつき、全国に広まりました。

江戸時代は人形の製作技術が上がり、さまざまな人形が作られるようになりました。

人気があるため、雛人形は豪華で立派になり、川に流さず鑑賞を楽しむという形に変化していきました。

始めは内裏雛だけの簡素なものでしたが、そのうち武家子女など身分の高い女性の嫁入り道具の一つに数えられるようにもなりました。

私も、自分の雛飾りを持って嫁入りしたので、しきたりがそのまま現在にも残っていますね。

嫁入り道具となれば、江戸時代の身分が高い武家や豪商などは華美で贅沢なものを作らせ、内裏人形に付き従う「従者人形」が生まれました。

三人官女や五人囃子などですね。

その他お道具もあつらえて、一式が凄いボリュームになりました。

現在では住宅事情もあり、コンパクトに傾いています。

雛飾り(ひな人形) 種類

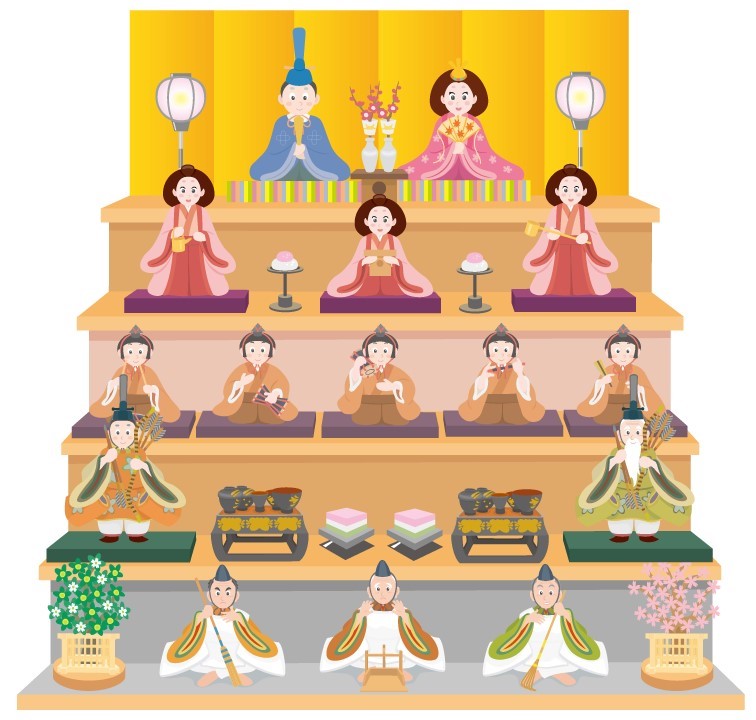

昨今は内裏雛だけの親王飾りが人気ですが、三人官女や五人囃子などを加え、段飾りになりますと豪華です。

三段くらいですとコンパクトなタイプも出ており、収納しやすくなっています。

正式には七段飾り。。。お高いですが豪華です。

親王飾り

人形は男雛と女雛が一対になった内裏雛でだけです。

内裏雛とは、平安時代の天皇陛下と皇后陛下を模しています。

その他主要なお道具が配置された「親王飾り」。

これさえあれば立派な雛飾りです。

内裏雛の背後には屏風、両側にぼんぼり、桜と橘、手前に菱餅とお神酒を乗せた三方が置かれます。

三段飾り

親王飾りに三人官女が加わり、お道具の種類を多くしていますね。

宮中に使える三人官女は艶やかで、女の子が気に入りそうです。

お道具は大きい物。。。嫁入りに必要なお駕籠やタンス、御所車などが配置されていますが、メーカーによって違う場合があります。

五段飾り

人形が更に加わります。

五人囃子や随身(ずいしんまたはずいじんと読み、左大臣や右大臣のこと)、仕丁(従者や雑役夫)が新しいメンバーです。

本来は随身と仕丁は別の段になるのですが、コンパクトに一段に納めています。

このサイズになりますと、飾りつけが大変ですが、楽しいことも事実です。

私が子供の頃は父がいたずらをして、五人囃子の内1名を下段に置き、「夜中に歩いた」とからかわれたことを思い出します。

真に受けて動くところを見ようと寝ずの番をするつもりが途中で眠ってしまい、現場を抑えることができませんでした。

良い思い出です。

七段飾り

正式な段飾りです。

正に宮中を表す豪華さと雅が渾然一体となっていますね。

このレベルではもはや「家宝」と言っていいほどです。

赤い毛氈を敷き詰めて鎮座する様はいかにも日本の文化で、心が落ち着き、見入ってしまいます。

キャラクター雛飾り

昨今は人気のキャラクターものが出ています。

贈り物として適切価格帯で、お祝い品としても喜ばれます。

こちらのディズニーの三段飾りは、ディズニー好きの方には嬉しい内容かと思います。

メインとなるひな人形でなくても、インテリアとして置いてみると良いのかなと思います。

雛飾り(ひな人形) 置き方

さて、気になるのはひな人形の置き方です。

関東と関西では違っていたり、時代によって変化したりします。

と言いますのも、戦前と戦後では天皇陛下と皇后陛下の立ち位置が変わり、西洋式になったためです。

雛飾りにも変化が見られました。

わたしも若い頃は良く分からず、本を見ながら飾ったこともありました。

雛飾り(人形を含む)を求めますと、必ず説明書が入っており、出し方や保存方法以外に並べ方も掲載されているのが普通です。

ここでは参考までに、現在のスタンダードな並べ方を見てみます。

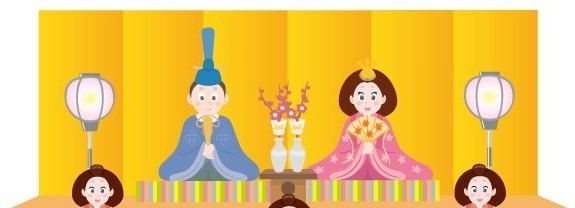

一段目 内裏雛(だいりびな Dairibina,Emperor)

内裏雛を置きます。

現在は男雛が向かって左、女雛が右に来るのが一般的です。

男雛と女雛の中央に御神酒と三方、両サイドに雪洞(ぼんぼり)が、背後に屏風が置かれます。

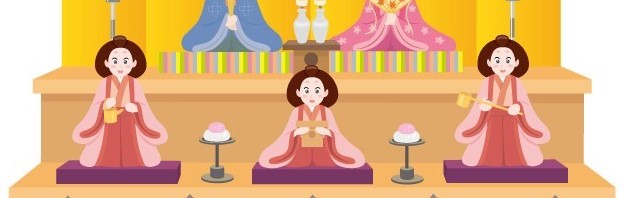

二段目 三人官女(さんにんかんじょ)

三人官女が来ます。

「立ち雛2+座り雛」、「立ち雛1+座り雛2」なのかは制作するメーカーによって、あるいは作者によっても違います。

真ん中の官女が位が高く、座していることが多いと思います。

手に持つ道具は、中央が三方・または島台、向かって右に長柄(ながえ=長い柄のある酒器で白酒をつぐ道具)、左には提子(ひさげ=銚子の一種で、「長柄」に白酒を加えるための器)です。

高坏(たかつき=お菓子を乗せる台で、この上に菱餅を置く)がある場合はでは各女官の間に飾ります。

三段目 五人囃子(ごにんばやし)

五人囃子を並べます。

五人囃子は、能のお囃子を奏でる5人の楽人をあらわします。

向かって右から、謡(うたい=扇を持っている)、笛(ふえ=横笛)、小鼓(こつづみ=肩の上に乗せて叩く)、大鼓(おおつづみ=膝にのせて叩く)、そして太鼓(たいこ)の順番になります。

右から楽器が小さい順番に並んでいると覚えておくといいですね。

四段目 随身(ずいしん)

四段目には、随身、つまり左大臣と右大臣が並びます。

武官の姿をしています。

身分は近衛中将または少将です。

向かって右が左大臣で年配者(たいていの場合白いひげの翁)、向かって左が右大臣で若者です。

弓矢を持たせます。

五段目 仕丁(しちょう)

五段目には仕丁(従者と護衛又は雑役)の3体を置きます。

従者と護衛は関東地方で見られ、向かって右から立傘(たてがさ・雨傘)、沓台(くつだい)、台笠(だいがさ・日傘)の順に飾ります。

関西では、箒、塵取、熊手を手に雑役として宮中の清掃の役目をするような形になっています。

五段飾りの場合は、四段目の随身と、五段目の仕丁を合わせて四段目に飾り、五段目にはお道具を飾ります。

六段目 嫁入道具揃(よめいりどうぐぞろい)

貴族の子女の嫁入り道具として家紋の入った道具が置かれます。

正面から見て左から、箪笥(たんす)、長持(ながもち)、表刺袋(うわざしぶくろ)、火鉢(ひばち)、針箱、鏡台、茶道具などです。

七段目 御輿入れ道具(おこしいれどうぐ)

御輿入れ道具は、貴族の子女が嫁入りするときに、嫁入り道具や花嫁自身を運ぶための道具です。

正面から見て左から御駕籠(おかご)、重箱(じゅうばこ)、牛車(ぎっしゃ)となります。

源氏物語絵巻を見るようですね。

雛飾り(ひな人形) いつ出す いつ仕舞う

実際に飾る段になりますと、いつ飾ればいいのか、仕舞うのが翌日って本当かなど疑問が出ますよね。

しきたり上はどうなっているのでしょうか。

ひな人形を飾る時期

飾る時期は実は決まっていません。

ただ、一般的には節分の1日後。。。立春から2週間以内ぐらいに飾る様です。

春の節句なので、冬の内に飾るのはチョット。。。ということだと思います。

その頃に間に合うように売り出されますから、初節句ようにと考える方は1月中には注文してしまいましょう。

2月も中旬になりますと、かなり売り切れ状態となり、気に入ったお雛様を手に入れるのが難しくなります。

また、忙しくても桃の節句の1日前には遅くとも飾り終えましょう。

ひな人形を仕舞う時期

ひな祭りが行われる桃の節句3月3日。

その翌日にはもう片付けるということはよく聞くと思います。

その理由は

1. もともと厄払いの儀式だったため、流してしまうものだったから

2. 女の幸せは結婚という概念から、婚期を逃さずさっさと良い縁を見つけて嫁に行けるように片 付ける

後者に関しては、現代ではあまり似つかわしい考えではないかもしれません。

私は「婚期を気にせずもう少し見ていたい」と娘が言い、しばらく飾り続けたこともあります。

実際、旧暦では新暦の4月になってからが本来のひな祭りですから、飾っていて不都合なことはないと思います。

雛飾り 吊るし雛

雛飾りには、流し雛や吊るし雛などもありますね。

流し雛の風習は京都の下鴨神社などで例年行われます。

今年も3月3日に行われます。

下鴨神社の公式サイトによりますと、

さんだわらに乗せたひな人形をみたらし川に流し、子供たちの無病息災を祈る神事。甘酒の接待などもある。 雛まつりは、もともとケガレを雛に託して祓う神事であるが、現在では雛壇に飾って祝うのが一般的となった。地方によっては、今でも雛を川に流す風習が残っている。 雛壇に飾られる雛は衣装などもきらびやかで凝った細工が施されているが、流し雛はきわめて簡素なものが用いられる。多くは、色紙などを使って作った男女二人の雛が用いられている。

ということで、色紙などで作った簡素な雛をさんだわらに乗せて川に流し、子供の無病息災を願います。

鳥取の流し雛も有名です。

行事として行われるのと、流してしまうという特性からモールや店舗で販売しているケースはあまりありません。

その点吊るし雛は手軽なお雛様として人気があります。

つるし雛の風習は全国でも珍しく、静岡県では「雛のつるし飾り」、福岡県では「さげもん」、山形県では「傘福」と呼ばれ、親しまれています。

この3つの地域が「全国三大吊るし飾り」とも呼ばれます。

私は山梨県に住んでいますので、静岡県はお隣の県です。

伊豆旅行などをしますと、町のいたるところで吊るし雛が売られていました。

静岡県では、江戸時代後期より「つるし飾り」が作られるようになり、「雛人形」の代わりとして雛祭りに飾られ多様です。

理由は、雛人形がとても高価であったため、庶民は購入することができず、 家族や、親戚、近所の人たちが、少しずつ布の切れ端でお人形を作って持ち寄ったとのこと。

それが「つるし飾り」の始まりといわれ、子や孫の成長を願う風習として、現在も大切に受け継がれています。

県内でも特に伊豆稲取地区などが吊るし雛で有名です。

ひな祭りの料理

お正月におせちがあるように、ひな祭りにも独特の食べ物があります。

すぐに思い浮かべるのは、彩鮮やかな「ちらし寿司」や「手毬寿司」ですね。

ちらし寿司

ちらし寿司の具には縁起物を入れます。

おせちもそうですが、お祝いなので縁起物をいれ、彩りよく仕上げましょう。

入れる具の種類は5種、7種など奇数を意識します。

それにしても、私の若い頃には考えもつかなかったちらし寿司を作るママさんたちが増えていて驚きます。

この方の作品を見ますと、子供たちが喜ぶんだろうな~と、ついニッコリしてしまいました。

ひな祭りに お花の「ちらし寿司ケーキ」

by 楽天出店店舗:アンジェ web shop

材料(4~5人分)

ご飯 / 2合

■ すし酢 /

※米酢 / 60ml(大さじ4)

※砂糖 / 大さじ1と1/2

※塩 / 小さじ1/2

きゅうり / 1本

卵 / 2個

桜でんぶ / 適量

サーモンのお刺身 / 5~6切れ

鯛のお刺身 / 5~6切れ

イクラ / 1パック

レシピを考えた人のコメント

節句のお祝いにピッタリな花型のお寿司ケーキです。花型ご飯&お刺身をお花にするだけで、女の子が喜ぶ華やかちらし寿司に。

詳細を楽天レシピで見る→

縁起物をと言うよりは、味と視覚を楽しむ。。。今風でこれもまた良いですね。

手毬寿司

手毬寿司も喜ばれます。

でも、1個1個作るのは面倒という方には便利なグッズも出ていますよ。

キャラ弁などにも使える、押し型です。

すし飯を作って、お子さんの好きな具材を乗せれば可愛い手毬寿司が出来上がります。

パーティーに良いですね。

ハマグリのお吸い物

そして、欠かせないのが「ハマグリの潮汁(うしおじる)」

なぜ、これが欠かせないかと言えば、それはハマグリという貝の特性によります。

平安時代からの貴族の遊びで「貝合わせ」と言うのがありますが、江戸時代になって、内側を蒔絵や金箔で装飾されたハマグリの貝殻を使用するようになりました。

平安時代からの貴族の遊びで「貝合わせ」と言うのがありますが、江戸時代になって、内側を蒔絵や金箔で装飾されたハマグリの貝殻を使用するようになりました。

ハマグリは対となる貝殻としか組み合わせることができないので、裏返した貝殻のペアを選ぶようにして遊んだのです。

また、対になる貝を違えないところから夫婦和合の象徴として、公家や大名家の嫁入り道具として美しい貝桶や貝が作られたのです。

大名家の姫の婚礼調度の中で最も重要な意味を持ち、婚礼行列の際には先頭で運ばれたといいます。

婚礼行列が婚家に到着すると、まず初めに貝桶を新婦側から婚家側に引き渡す「貝桶渡し」の儀式が行われ、家老などの重臣が担当しました。

このように、ハマグリと言うのは古来から夫婦が仲良く添い遂げることを表す貝なのです。

桃の節句は女子の節句であり、その幸せな結婚を願ってお吸い物にします。

ハマグリの潮汁 作り方

作り方は大変簡単です。

私がいつも作る方法と同じものが出ていましたのでご紹介しますね。

この方(管理栄養士ママさん)は「お食い初め」の一品として作られていますが、他のお料理もひな祭りに合いそうです。

材料(4人分)

はまぐり / 8こ程度

水 / 700ml

酒 / 大1

塩 / 小1

レシピを考えた人のコメント

お食い初めのお料理をすべて一人で手づくりしましたので、レシピを残しておきます^^

ハマグリは煮すぎると硬くなって食べづらいので、この方のような処理をしますと 美味しくいただけそうですね。

本来、ハマグリから出る出汁で優しい味を楽しむものなので、カツオや調味料を足す必要はないと思っていますが、物足りない方はカツオ削りでだしを取ったり、ほんだしのようなものを利用すると良いと思います。

ひな祭りのお菓子

ひな祭りの歌にもあるように、「あられ、菱餅、お白酒(しろざけ)」がスタンダードです。

あられ

色とりどりの雛あられ。

色には意味があり、白色は雪、緑色は木々の芽、ピンクは生命・エネルギーを表しているようです。

関東と関西では味が違うのが面白いですね。

私は関東圏なので甘い雛あられしか知らなかったのですが、関西になりますと甘じょっぱい味の様です。

ネットで見ますと、関西風のあられはほとんどなく、甘い関東風がほとんどでした。

この手のものはスーパーで簡単に買うことができますね。

結構食べ始めると止まらなくなるので何袋か求めるようです。

菱餅

雛飾りにも登場する菱餅は、菱形をした三段重ねのお餅です。

内裏雛のお供え物として広く知られています。

一般的に上からピンク(赤)、白、緑と重ねられます。

一段目のピンク(赤)は「桃の花」を表します。

二段目の白は「雪や残雪」を、三段目となる緑は「新緑や新芽」を表現しているとされています。

赤(ピンク)の色付けには、古来はクチナシの色素を使ったとされていますが、本当なのか、個人的には疑問があります。

というのも、クチナシは栗きんとんを作る時など私も良く使いますが、着色は黄色と言うか山吹色のような感じに染まるので。。。もしかしたら本来は赤ではなくもっと黄色に近かったのかもしれないと思います。

もっとも、強く濃く使うと赤に近くなるのでしょうかね。。。

白い餅は菱という植物の種を入れて作ったようです。

繁殖力が旺盛な水草で血圧降下などの薬効があるとされています。

緑の餅は、元々は「母子草(ゴギョウ=春の七草)」を入れていたようですが、母子を餅に入れて突くということが縁起悪いとされ、今ではヨモギが用いられます。

ヨモギ餅は日本のいたるところで作られます。

春の新芽のヨモギは香り良く、柔らかく、餅に入れますと春の息吹を感じますから、桃の節句にうってつけですね。

あ、ヨモギ餅食べたい

コメント