ご訪問ありがとうございます。

小さいお子様がいらっしゃる家では、ほぼ必ず行う行事が七五三です。

女の子が3歳と7歳、男の子が5歳を迎えたお祝いですが、今日は七五三についてお話したいと思います。

七五三とは

11月15日(この頃はその近辺の休日など)に行う、子供の成長を願ったお祝いです。

神社に詣で祈願します。

七五三の由来

天和元年11月15日(西暦1681年12月24日)に館林城主である徳川徳松(江戸幕府第5代将軍である徳川綱吉の長男)の健康を祈って始まったとされる説が有力だそうです。

現在と違い、江戸時代は関東で行われる程度の地方風俗でしたが、やがて京都、大阪でも行われるようになり、それがだんだんと全国に広まっていきました。

今では日本全国津々浦々で、この行事をします。

七五三は満年齢か数え年か?

もとは、江戸時代に始まった神事ですから、旧暦の数え年で行うのが正式です。

私が子供の頃は必ず数え年でお祝いをしていました(もう60年以上前です。。)

昨今では、数え年でなく満年齢で行う場合も多いようです。

まぁ、一般的な年齢を満年齢で定めている場合が多いので、当然と言えば当然の成り行きです。

数え年とは

ちなみに数え年ですが、一応知識として覚えておく方が良いとは思います。

数え年とは生まれた年を一歳と数えるやり方です。

なので、今年2歳または6歳の誕生日を迎えた女の子が3歳と7歳のお祝いをします。

4歳の誕生日では、男の子がお祝いします。ちょっとややこしいですね。

12月31日に生まれた子は、1月1日には2歳になります。

今の実情にはそぐわない数え方と思います。

七五三の日付はなぜ11月15日?

旧暦の15日は二十八宿の鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たり、何事をするにも吉であるとされました。

また、旧暦の11月は収穫を終えてその実りを神に感謝する月であり、その月の満月の日である15日に、氏神様にへの収穫の感謝と子供の成長を感謝し、加護を祈るようになったそうです。

ですから、神社に行って祈祷してもらうのです。

明治改暦以降、新暦の11月15日に行われるようになりました。

現在では11月15日にこだわらずに、11月中のいずれかの土・日・祝日に行なうことも多くなっています。

「パパとママが休日の時」など、家庭の事情で決めるようです。

また、子供の体調のこともあるので、寒冷地では10月15日に行うこともあります。

臨機応変、今風です。

七五三の手順

七五三を行う日を決めたら、神社にご祈祷の予約をします。

予約なしでも、直接出向き申し込むこともできますが、込み合うことも予想されるので十分な時間の余裕を持ちましょう。

また、神社によっては事前予約しか受け付けない場合がありますから調べておく方が良いと思います。

平服で行っていけないことはないのですが、七五三の元々の意味が着物に由来している儀式なので、レンタルだとしても着物で参拝することをお勧めします。

三歳の祝いを「髪置きの儀」、五歳を「袴儀」、七歳を「帯解きの儀」と呼んで、子供の成長に則した衣装選びをします。

意味ある事なので、それぞれ着物が違います。

私は、その昔祖母が縫ってくれた着物でお祝いをしてもらいましたが、今では、レンタルが主流ですね。

神社では千歳飴(ちとせあめ)が売られています。

長寿を願う飴なので、買い求めて与えるのが一般的です。

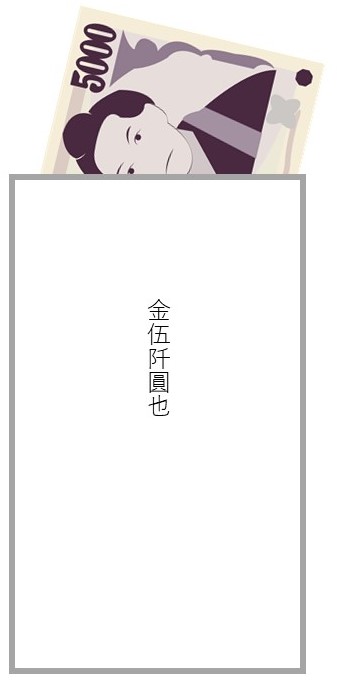

初穂料について

ご祈祷をしていただく時には祈祷料として、「初穂料」を納めます。

「初穂」として神様に供物を奉納する習慣から来たものですが、現物ではなくお金へと変化したものが「初穂料」です。

お宮参りや地鎮祭、新車購入のお祓い、結婚式を神社で挙げる場合などにも納めますね。

社務所で申込用紙を記入するときに一緒に渡します。

前もってのし袋を用意し、できれば新札(ヨレヨレでなければ新札でなくとも可)を包みましょう。

水引は結婚式のような結び切りではなく、蝶結びです。

表書きは「初穂料」または「御初穂料」で、名前は七五三の祈祷をしていただく子供の名前をフルネームで書きます。

兄弟が3歳5歳のようなときは、それぞれに用意をする必要はありません。

子の名前のところに連名(1人目以降は苗字不要)で書くようにします。

中袋の表に、包んだ金額を大きく大字(旧字体)で入れるのがマナーとなっています。

お札は表面にすること。

お札は表面にすること。

取り出したときに肖像画が先に見えるとOKです。

弔事の場合の香典などは裏面にするので、絶対に間違えないようにしましょう。

裏面に、郵便番号、住所、祈祷を受ける子の名前を書きます。

この頃の市販の祝儀袋では、中袋に郵便番号、住所、氏名を書きやすいように印刷しているものが大半なので、その場合はそれに従って記入をすると良いと思います。

今では大字(だいじと読みます)を日常で使うことは殆どなくなっています。

ですから、分かりづらいと思いますが、覚えておいて損はないのでこの際学習すると良いですね。

尚大字も更に古い字体がありますので記述しますが、中袋には現在の一般的な大字で記入しても大丈夫です。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 一般的な漢数字 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |

| 一般的な大字の漢数字 | 壱 | 弐 | 参 | 伍 | |||

| 旧字の大字の漢数字 | 壹 | 貮、貳 | 參 | 肆 | 伍 | 陸 | 漆 |

| 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 円 | |

| 一般的な漢数字 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 | |

| 一般的な大字の漢数字 | 拾 | 阡・仟 | 萬 | 圓 | |||

| 旧字の大字の漢数字 | 捌 | 玖 | 拾 | 陌・佰 | 阡・仟 | 萬 | 圓 |

初穂料の相場

神社にもよりますが(金額を指定している神社もあります)、七五三やお宮参りなどは5,000円~10,000円が相場です。

千歳飴

神社やスーパーなどでは七五三の季節に千歳飴が売られています。

千歳飴とはどのようなものでしょうか。

千歳飴の始まりは、江戸時代の元禄・宝永の頃、浅草の飴売り七兵衛が売り出し流行した「千年飴」から始まったとされていますが、どうなんでしょうか。

意味的には、我が子に長寿の願いを込めて与え、祝う飴です。

名称から推測できるように、「千年」つまり「千歳=非常に沢山長い年」=「長生き」という良い意味があります。

形状も細く長くなっており(直径約15mm以内、長さ1m以内)、縁起が良いとされる紅白それぞれの色で着色されています。

千歳飴は、鶴亀(つるかめ)や松竹梅などの縁起の良いデザインの千歳飴袋に入れられて売られています。

七五三の着物

先にも述べたように、七五三では三歳の祝いを「髪置きの儀」、五歳を「袴儀」、七歳を「帯解きの儀」と呼んで、子供の成長に則した衣装選びをします。

レンタルでも良いのですが、そんなにお高くないので、購入するのも良いと思います。

七五三だけではなく、お正月やひな祭りにも着せられますし、女の子はかわいいのが好きなので意外に喜んで着たがります。

三歳のお祝い「髪置きの儀」の衣装

江戸時代は3歳までは髪を剃る習慣があったため、それを終了する儀式です。

髪型は特に決まりはありません。

まだ柔らかい髪なので、結うのも大変ですから普段通りで大丈夫ですが、髪飾りを付けられるくらいにはしておいた方が良いと思います。

三歳用の着物についてお話してみます。

着物の上に、被布(ひふ)というベストのような上着を着ます。

帯は兵児帯(へこおび)で、誰でも結べます。

上のバナーは正絹のものなので、少々お高いですが、9点セットで48,000円、着付け動画付きです。

正絹独特のふんわりした上品さがいいですね。

ポリエステルになるとぐっとお安くなります。

こちらのタイプは、8点セットのポリエステル製で、税込18,800円。レンタル感覚です(笑)

ポリエステルの良さは、汚れに強く気軽に着せられること。

三歳用の着物にはひもがついていて、簡単に着せられますし、

帯は兵児帯で、蝶結びにすればよいだけ。

被布を上に着せ、かんざしをつけ、足袋を履かせ、巾着を持たせれば、かわいいお姫様の出来上がり!

新米ママでも、十分着せられます。

挑戦してみるのもいいですね。

五歳のお祝い「袴儀」

七五三で五歳というと、男の子のお祝いです。

「袴(はかま)儀」という名の通り、袴を着用するようになる年齢ということです。

昨今は、洋装の場合も多いですが、もともとは袴をつける儀式なので、できれば和装で臨みたいものです。

黒紋付に羽織・袴で、すべて正絹のフルセットなので、お高いのですが、

こういうものはレンタルにはほとんどありませんし、

希望で家紋を入れてくれるので、しっかりした祝いの儀式をしてあげたい方には好評です。

金額は143,000円。家紋はオプションで入れてくれます。

そこまでしなくても一そろい購入したい方には、このようなものもあります。

富士や鷹などの力強くおめでたい柄付きのフルセット。

金額は12点フルセットで16,990円です。

実際、男の子は七五三だけの装いとなる可能性が多いので、レンタルでもよいと思います。

この頃は、フォトスタジオなどでも貸してくれますが、用意している点数が少なかったり、気に入ったのがすでにレンタルされていたりと難しさもあります。

なので、レンタル専門のお店から借りるのもいいのでは?

こちら、フルセットで5,980円~6,980円。かなりお安いですね。

このお店の場合には、三泊四日です。

利用日の前々日に宅急便で届き、クリーニングなしで翌日までには返却手続き。

往復送料無料ですので、その他のお金がかかりません。

これは特に安いです。

レンタルでも、普通は1万円しますから。。。

どういう形にせよ、七五三は子の成長を願う日本の伝統の儀式です。

和装で臨むというのも良いと思います。

七歳のお祝い「帯解きの儀」

女の子は七歳のお祝いが大人への一歩となります。

「帯解きの儀」といって、兵児帯ではなく、大人と同じ帯を締め始める儀式です。

大人になるのですから髪型も違います。

このように髪を上にあげて結い、帯揚げ帯締めで帯を結び、筥迫(はこせこ)を胸元に、扇を帯にさします。

顔をきれいに化粧して、紅をさすと、あでやかになり、一瞬色香が漂うのですから不思議です。

いわゆる、普通の着物になるので、三歳よりは着付けも難しくなります。

ただ、帯は「作り帯」といって、形の出来上がっているものを使うことが多いので、帯に関しては気にしなくても大丈夫です。

正式には次のようになります。

| ■友禅染めの縮緬地で無垢仕立て(表裏共生地)にした四つ身

■下着(内側に重ねる中着)は調和する無地や友禅、匹田模様の縮緬など。 ■長襦袢は赤の紋羽二重。 ■しごきは八尺もの ■帯揚げは赤の絞り ■帯締めは丸ぐけ ■扇子と筥迫を身につける。 |

三歳の着物には紐がついていて、簡単に着せられたのですが、七歳では長襦袢に伊達締めをします。

基本の着せ方をユーチューブなどで探して見るとわかりやすいです。

自信がない場合は美容院!

着付けも髪結いもセットでやってくれますから安心です。

こちらも、購入するかレンタルにするか悩みどころですね。

私は三人娘の母なので、迷わず購入しました。

七五三やひな祭り、お正月など、結構着せる機会があり、しかも姪3人にまで貸し出したので、十分元を取ったように思います(笑)

正絹の20点フルセットがありました。

ほぼこれで間に合う内容になっています。

草履もバッグも、筥迫、かんざし、しごき、丸くげ、もちろん作り帯も、必要なもの20点セットで、89,000円(税込)・・・正絹でこの金額はかなりお買い得と思います。

しかも、柄や帯の色などの組み合わせを選べるので、お子さんに似合うものを用意できます。

やはりレンタルのほうがいい方。

七歳用は、三歳用に比べてレンタルも少しお高くなりますが、こちらは、リーズナブルです。

フルセットで6,999円となっています。

着物は可動域が狭く、活動的な子も思うようには動けません。

ですが、7歳ともなると分別も付き、かしこまってしとやかな立ち振る舞いをして、周囲を驚かせます。

もちろんそれは長くは続かないのですが、一瞬でも、和の所作を経験するのも悪くないと思います。

また、洋服と比べると可動域は少なく窮屈と思いがちですが、過去において和服は日常の衣装であり、掃除も洗濯も布団の上げ下ろしもそれでしていたのですから、慣れるとそんなに窮屈でもないように思います。

子供ながらにそれを体験できたらいいかなと思います。

最後に 宗教を超えて子の成長を祝う日本らしい行事

七五三は神社で行うため、宗教的には神道です。

親御さんの中には信ずる宗教が違うこともあるので、その場合は執り行わないケースもあります。

ただ、3歳、5歳、7歳は幼児期の大切な節目です。

何らかのお祝いをしたいのが親心。

私の知人はクリスチャンでしたが、着物を着せ、千歳飴を買い与え、お写真を撮ってお祝いをしていました。

特に神社には行かなくても、言葉が話せるようになる3歳を祝い、知恵がつき始める5歳を祝い、永久歯が生えそろって大人への一歩を踏み出す7歳を祝う。

子どもの無事な成長と長寿を願うのは親心としては当然のこと。

そういうやり方もあるのだなぁと思いました。

宗教を超えて、子の成長を祝う日本らしい行事だと思います。

コメント